読了時間の目安:

読了時間の目安:

約10分

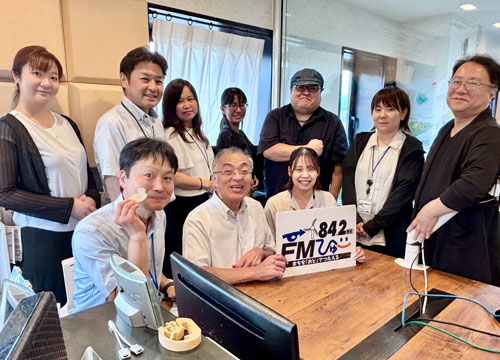

室蘭まちづくり放送株式会社

(北海道室蘭市)

沼田さん 室蘭まちづくり放送株式会社は2007年(平成19年)設立。室蘭市、登別市、伊達市の一部を放送エリアとするコミュニティFMの放送運営を行っている。

沼田さん 室蘭まちづくり放送株式会社は2007年(平成19年)設立。室蘭市、登別市、伊達市の一部を放送エリアとするコミュニティFMの放送運営を行っている。

室蘭まちづくり放送の社員数は7名(2025年7月現在)。

今回は、代表取締役社長の沼田勇也さんからお話を伺った。

健康経営の取組みを推進することの会社にとっての意味を見出し、ストレスチェック制度の導入、産業医面談が実施できる体制の整備など、専門的なケアの体制が整っている。

まず、本格的に健康経営へ取り組むようになった経緯と、ストレスチェック導入時の様子についてお話を伺った。

会社設立当初より取り組んできた健康づくりの活動をより良くしていくため、“健康経営優良法人”の認定取得も視野に入れて取り組み始めました

「私は前職で、社員の健康づくりを推進する“ヘルスリーダー”という役割を担っていたこともあり、当社を設立した当初から身体の健康やメンタルヘルスに配慮した職場にしたいという想いを持っていました。こうして自然に健康づくりの取組みを進めていたところ、当社の活動が“健康経営”で求められている取組みに該当しているようだということを知りました。これまでやってきたことが認めてもらえることに加えて、認定項目に沿って取り組むことでより良い健康づくりにつながるだろうと感じ、“健康経営優良法人”の認定取得も視野に入れて、制度に沿った取組みを本格的に進めることにしました。2021年と2022年に“健康経営優良法人(中小規模法人部門)”を、2023年から3年連続で“健康経営優良法人 (ブライト500)”の認定を受けることができました。」

会社設立当初より取り組んできた健康づくりの活動をより良くしていくため、“健康経営優良法人”の認定取得も視野に入れて取り組み始めました

「私は前職で、社員の健康づくりを推進する“ヘルスリーダー”という役割を担っていたこともあり、当社を設立した当初から身体の健康やメンタルヘルスに配慮した職場にしたいという想いを持っていました。こうして自然に健康づくりの取組みを進めていたところ、当社の活動が“健康経営”で求められている取組みに該当しているようだということを知りました。これまでやってきたことが認めてもらえることに加えて、認定項目に沿って取り組むことでより良い健康づくりにつながるだろうと感じ、“健康経営優良法人”の認定取得も視野に入れて、制度に沿った取組みを本格的に進めることにしました。2021年と2022年に“健康経営優良法人(中小規模法人部門)”を、2023年から3年連続で“健康経営優良法人 (ブライト500)”の認定を受けることができました。」

ストレスチェック制度の導入を機に、より専門的なケアの体制が整いました 「当社では、健康経営に取り組む前から、適性検査や性格検査などを活用して社員一人ひとりの状態を知り、業務量や内容の調整の参考にしていました。その中には、ストレス耐性に関する項目も含まれていました。ただ、健康経営の認定取得を目指す中で、これまで使用していた検査ではストレスチェック制度を実施しているとはいえないということが分かり、2020年から外部サービスを活用してストレスチェックを導入しました。2022年からは、産業医面談が受けられるサービスも利用しています。」

「ストレスチェックは、社員が自身のストレス状況の結果を把握することができ、専門家に相談できるという点は大きなメリットだと感じています。社内でも、年に1~2回、全社員に私が個人面談を実施しており、そこで話を聞いていますし、社員同士で相談しあったりもしてはいますが、専門家ではありませんので解決には結び付きにくいと思います。産業医から専門的な指導や助言をもらうことができるサービスはとてもありがたいです。オンラインと対面、両方の面談ができるサービスを利用していますが、オンライン面談を利用するケースが多いようです。」

健康課題の本質である“時間のなさ”を個人の問題ではなく会社の課題として捉え、運動や睡眠環境を改善するための具体的な取組みを会社として積極的に推進している。

次に、アンケート結果等を踏まえた健康課題への取組みについてお話を伺った。

調査結果から見えてきた健康課題の本質は“時間のなさ”であり、会社として何ができるかを考えるきっかけとなりました 「外部サービスを利用して実施している健康習慣に関するアンケート結果などから、“運動する時間がない”、“食事に気を遣う時間がない”、“十分な睡眠がとれていない”ということ、その結果、自分の時間が確保できずにストレスが高い状態になっていることが分かりました。これらの健康課題の本質は、突き詰めれば“時間のなさ”だと考えました。以前は、運動・食事・睡眠といった生活習慣は個人の問題という風潮があったように思いますが、時間が不規則になりがちな放送局という業種であることも踏まえ、運動・食事・睡眠のための時間の確保を会社の課題として捉え、勤務時間内に取り組める工夫や会社としてできることを考えることにしました。」

調査結果から見えてきた健康課題の本質は“時間のなさ”であり、会社として何ができるかを考えるきっかけとなりました 「外部サービスを利用して実施している健康習慣に関するアンケート結果などから、“運動する時間がない”、“食事に気を遣う時間がない”、“十分な睡眠がとれていない”ということ、その結果、自分の時間が確保できずにストレスが高い状態になっていることが分かりました。これらの健康課題の本質は、突き詰めれば“時間のなさ”だと考えました。以前は、運動・食事・睡眠といった生活習慣は個人の問題という風潮があったように思いますが、時間が不規則になりがちな放送局という業種であることも踏まえ、運動・食事・睡眠のための時間の確保を会社の課題として捉え、勤務時間内に取り組める工夫や会社としてできることを考えることにしました。」

勤務時間内に運動時間を設ける制度や、オーダーメイド枕の支給など、会社として健康課題への具体的な取組みを積極的に進めています 「まず、週に1時間、勤務時間内に運動することができる“健康促進運動時間制度”を社内規定として導入しました。ウォーキングをする、ボウリングを楽しむなど、社員それぞれが工夫して活用しています。調子が良くないと、たとえずっと机にいても仕事がまったく進まないこともあります。勤務時間のうち1時間を運動に充てたとしても、残りの時間を健康な状態で仕事に臨むことができれば、仕事をスムーズに進めることができると考えています。」

「また、健康習慣に関するアンケート結果から、睡眠に課題を抱える社員が多いことが分かりましたので、昨年は“睡眠”を強化項目として取り組み、社員にオーダーメイドの枕を支給しました。睡眠時間や質に悩みを抱えている人は多いと思いますが、良いと分かっていても高額な枕を自分で購入する人は多くないと思います。私自身が睡眠の不調を感じていた時期に使用してみたところ、睡眠の質が大きく改善されたため、社員にも支給することにしました。実際に『寝心地がとても良くなった』という声が多く寄せられており、効果を実感しています。」

「勤務時間の一部を健康のために使うことや、睡眠改善への投資は、結果的に仕事のパフォーマンスを上げることにつながると考えています。」

健康施策への投資は、効果と業務へのつながりを意識して内容を選んでいます 「社員のメンタルヘルスケアの一環として、沖縄への社員旅行を実施したこともあります。その際は、地元のFM局の視察も行い、旅行中にイベント会場から沖縄と室蘭2局同時生放送を実施するなど実際の業務にもつながりました。取組内容によっては高額に感じられるものもありますが、業務につながる工夫もすることで価値を高めています。」

健康施策への投資は、効果と業務へのつながりを意識して内容を選んでいます 「社員のメンタルヘルスケアの一環として、沖縄への社員旅行を実施したこともあります。その際は、地元のFM局の視察も行い、旅行中にイベント会場から沖縄と室蘭2局同時生放送を実施するなど実際の業務にもつながりました。取組内容によっては高額に感じられるものもありますが、業務につながる工夫もすることで価値を高めています。」

「健康経営は、業務の延長線上で進めていく方が長く続けられるのではないかと考えています。健康経営だけを切り離して捉えると後回しにしてしまいがちですが、業務の一環と捉えることで、より取り組みやすくなり、価値も実感しやすいのではないかと思います。また、健康経営に継続的に取り組むためには、効果とともに、年間どの程度まで投資をすべきかを見極めることも大切だと考えています。無理のない範囲で調整し、投資しすぎないことにも留意しています。」

放送局という絶えず業務が続く業種であり、社員一人ひとりの体調が業務に直結するため、社員が心身ともに健康な状態で働き続けられる環境づくりを大切にしている。

最後に、放送局という業種で、健康経営を推進する意味、働きやすさを支える具体的な施策について伺った。

少人数で運営している放送局だからこそ、一人ひとりが健康に働ける状態を維持することが必要不可欠です 「当社は放送局ですので、毎日放送があります。放送時間は何があっても必ずやってきますので、“遅れる”ということが許されない業種です。また、当社は少人数で運営していますので、一人の不調が放送に直接影響しますし声で伝わってしまいます。一人ひとりの健康管理は、日々の放送を支えるための要だと考えています。」

少人数で運営している放送局だからこそ、一人ひとりが健康に働ける状態を維持することが必要不可欠です 「当社は放送局ですので、毎日放送があります。放送時間は何があっても必ずやってきますので、“遅れる”ということが許されない業種です。また、当社は少人数で運営していますので、一人の不調が放送に直接影響しますし声で伝わってしまいます。一人ひとりの健康管理は、日々の放送を支えるための要だと考えています。」

働きやすさを支える制度や風土づくりを意識しています 「放送局という業種の特性に合わせて、働きやすさを支える様々な工夫を行っています。まず、リモート勤務を導入しています。たとえば、編集作業はリモートで行い、その後必要に応じて出社するなど、業務内容に応じてリモート勤務かオフィス勤務を社員自身が自主的に選択できるようにしています。」

「また、スマートフォンによる出退勤の管理や、時間単位での有給休暇取得制度も整備し、通院などにも柔軟に対応できる仕組みにしています。放送がある限り業務が途切れない業種ですが、シフト勤務を導入することで不規則な勤務時間や超過勤務をできるだけ減らすよう努めています。勤務時間外の取材やイベント対応も頻繁に発生しますが、必ず交代で休みを取るという風土づくりを心がけています。」

「祝日も基本的に業務がありますので、その分、年間で15日間のリフレッシュ休暇と5日間の有給休暇、計20日間の全消化必須の休暇制度も設けています。リフレッシュ休暇は5日連続取得可能としているので、土日を利用して9連休にしてしっかり休んだり旅行にいったりすることも可能です。このリフレッシュ休暇の分、法定より15日多い有給休暇があることになります。少人数の職場だからこそ、休んだことで仕事の負担が増えすぎないように全員が無理なく休めるよう、余裕のある時期に声をかけ、年度末にも残日数を消化するよう積極的に働きかけをしています。」

会社の業績を上げていくためにも、メンタルヘルスへの配慮は重要だと考えています 「社員とその家族があってこその会社です。人材不足の中、大事な社員が辞めてしまうことは大きな損失です。そして、仕事は気持ちが安定している状態でないと捗らないものです。会社をより良くし、業績も上げていくためには、働きやすい環境を整備し、身体の健康を守ることと同様に、メンタルヘルスについても定期的に丁寧にケアをしていくことが大事だと考えています。」

会社の業績を上げていくためにも、メンタルヘルスへの配慮は重要だと考えています 「社員とその家族があってこその会社です。人材不足の中、大事な社員が辞めてしまうことは大きな損失です。そして、仕事は気持ちが安定している状態でないと捗らないものです。会社をより良くし、業績も上げていくためには、働きやすい環境を整備し、身体の健康を守ることと同様に、メンタルヘルスについても定期的に丁寧にケアをしていくことが大事だと考えています。」

「仕事がうまくいかない背景にはメンタルヘルスの不調があることも少なくありません。日頃の業務の関わりだけでは見えにくい悩みや、家族関係の悩みがメンタルヘルス不調につながり、仕事への影響が出ることもあります。定期的に社員本人のメンタルヘルスの状態を確認しつつ、会社として踏み込み過ぎない範囲で家庭の状況にも気を配り、健康に働き続けることができる環境を維持することが大切だと考えています。」

【取材協力】室蘭まちづくり放送株式会社

(2025年10月掲載)

関連コンテンツ